22所助力神十六成功发射

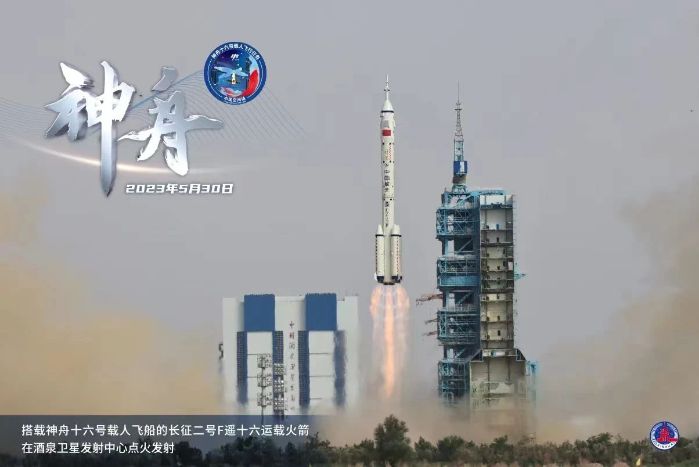

5月30日9点31分,搭载神舟十六号载人飞船的长征二号F遥十六运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射,巨大烈焰拔地而起,直冲云霄闪耀天空。

这背后,有22所人的全力守护。几分钟内飞船急速升空,但风险也极高。“我们的设备,是守护航天员生命健康安全的核心主战装备,犹如孙悟空的火眼金睛一般,对飞船准确定位、持续跟踪。” 22所载人航天搜救回收技术团队负责人宋磊骄傲地说道。

因为至关重要,所以全力以赴。发射过程中,22所团队自主研制的机载、车载、船载定向仪,分别装备在直升机、运输机、搜索车辆、救助船舶等多样化的搜索平台上,沿飞行轨道部署在我国陆上、海上十余个应急搜救点上,犹如一双双“慧眼”默默地为载人航天飞船发射升空提供科技支撑。其中,太平洋上最远的应急溅落区,距陆地4000余海里,来回一趟需要海上航行20多天。每天在风高浪急中,科研人员都要克服重重困难,按操作规程测试、标校,保持设备时刻处于最佳状态,全程“紧盯”飞船发射状态。

5月29日,张永宏、李蕤、李有生三名保障队员在发射场,随任务部队进行发射前搜救演练,对搜救定位设备进行发射前最后一次状态确认。5月30日凌晨,历经10余天的海上航行,邹涛、张振、矫翔庆三位保障队员分别顺利抵达各自任务海域,在茫茫大海上守望神舟。此外,在新疆、甘肃、四川、湖南、山东等多个陆上应急着陆区,我们的搜救设备也完成了最后的状态检查确认。一张从祖国的西部边陲到东部海滨,再到茫茫太平洋,东西跨度近一万五千公里的应急搜救网络已经部署到位,为神舟十六号乘组顺利出征提供坚强保障。

探索浩瀚宇宙,是梦想的远航,也是创新的起点。

千里跋涉,开端甚难。“上世纪90年代,我们接到研制任务时‘一穷二白’,没有资料、没有经验、没有数据,唯有满腔报国志。”回忆起装备研发经历,团队“老大哥”张永宏坚定地说:“祖国信任我们、单位支持我们,我们没有理由不全力以赴。搞科研、干技术,我们一定能行!”

面对“难度极大、风险极高”的论证结论,团队靠着拼劲、闯劲和干劲,踏上“前途有三关,关关上青天”的求索之路。数百个日夜的摸索,数千次失败中再战,成功研发虚拟交叉合成技术,可以准确跟踪到飞船在任何状态下发出的信号。“这是团队自主研发的新功能,也是领先于国外产品最突出的特点。”团队成员李有生表示,该技术不受外界气候、环境等条件的影响,无论白天黑夜还是风霜雨雪,无论戈壁大漠还是远海大洋,定向仪都能够全天时全天候工作。

从“0”到“1”,把奇迹镌刻在浩瀚太空。

神十六发射之后,航天员在轨轮换,我们也即将迎来神十五“回家”,22所团队也已做好准备,迎接飞船返航。

“发现243信号”“243信号跟踪正常”……在神舟飞船的每次返航中,每当听到指挥员这熟悉的口令,22所载人航天搜救回收技术团队都无比自豪、无比欣慰。

“进入黑障区,由于被等离子体包围,一切通讯都会中断、地面收不到任何遥测信号,就好像航天员与北京航天飞行控制中心之间联系的虚拟脐带被剪断了。冲破黑障,我们的‘千里眼’定向仪设备第一时间捕获到返回舱发出的呼叫信标,同时实现舱内航天员与地面搜救力量的话音联络,这对宇航员来说,堪称是重获新生的心理安慰。”宋磊的自豪之情溢于言表。

坚定航天报国之志,怀着探索未知的决心。面向未来,我们将在追梦路上继续奋力奔跑,把青春融进祖国的江河,把光辉镌刻在浩瀚的苍穹。