文化和自然遗产日 | 甲子回眸: 110雷达,让军工历史遗产永续发光

中华文化源远流长,技术文明传承创新。

甲子延绵生生不息,工业遗产重焕生机。

习近平总书记指出,“文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”

今年是22所建所六十周年。六十年筚路蓝缕,六十载风雨兼程。科研之光始终熠熠生辉,报国之心始终坚定不渝。以110雷达为代表的科技遗产,汇聚着一代代22所人的智慧与心血,内化成前行动力,激励奋进力量。

2023年6月10日,是我国第七个文化和自然遗产日。

使命永续,初心如磐。

让我们一同走近国家工业遗产——22所昆明站110雷达,探访其中的强国记忆,感受军工历史遗产永续发光。

上世纪90年代,随着我国中心工作向经济建设转移,随着国家建设重心的转移,具有浓重军事色彩的640工程开始步入暮年岁月。22所随即向上级机关申请接管110雷达站用于电波观测。

22所利用“十一五”国家重大科学工程(子午工程)的建设机会,为建设我国的非相干散射雷达开展了大量前期工作。1996年12月,原国防科工委批准将110雷达和站址基础设施划归22所用于子午工程非相干散射雷达建设。2001年10月13日,22所与总装备部二十六基地签订《沾益站110雷达及相关设备移交协议》,沾益站成为了中国电波传播研究所昆明电波观测站。2004年12月和2007年5月,22所非相干散射雷达建设项目分别得到了原国防科工委和国家发改委的可研批复。至此,非相干散射雷达的建设正式提上日程。

非相干散射雷达项目总投资约7000万元,在当时是建所以来单套投资最大的观测设备。经过科研人员的不懈努力,2011年11月成功探测到来自电离层的回波数据。12月,项目顺利通过国防科工局组织的验收,标志着22所非相干散射雷达基本建成。

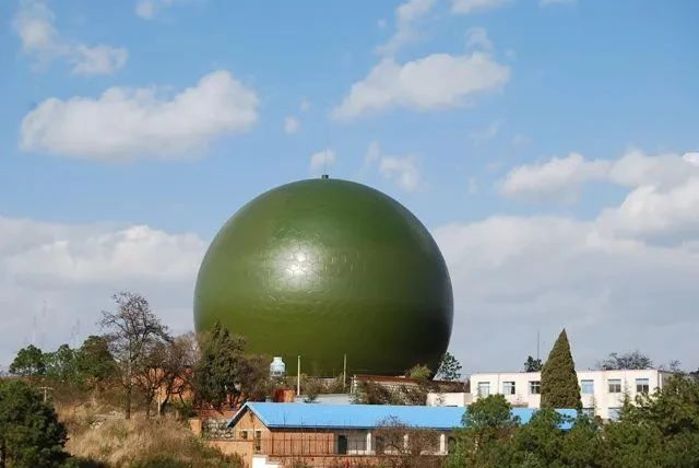

110雷达从1959年开始研制,1977年正式部署,历时长达18年,工程合计近50万平方米,耗资3亿多人民币,在当时的历史条件下,实属壮举。其雷达技术、计算机技术、控制技术、通信技术、以及基础电子技术均代表了我国当时独立自主的科技能力,并达到了当时的国际水平。110雷达项目(包括天线罩)曾获国家科学大会奖、国家科技进步特等奖。110雷达全重400吨,转动部分重180吨,天线罩由1581块表面积1平方米、厚度0.2米的六边形蜂窝玻璃钢拼合,并用6万多个螺钉连接而成。球面直径44米,高36.5米。如此巨大的110雷达矗立于高高的劲松山之巅,茫茫丛林之中,远看宛如一个闪闪发光的“大地球”。

目前,110雷达主要用于电离层与空间天气监测、空间碎片观测、月球探测等实验研究,并支撑国际子午圈大科学计划论证。举办过国际雷达技术培训班、空间科学科普活动,发挥了科学普及基地和爱国主义教育基地的作用。

110雷达所标记的一段历史、包含的一段军工记忆,体现了当时我国最高科学技术水平。虽然建设初衷的任务周期早已结束,但部分技术分系统的使用年限仍远超设计寿命,直至今日还在发挥着重要作用,它体现了我国军工质量可靠性水平,代表了科技自立自强的精神力量,具有重大的现实意义。六十载风雨洗礼,110雷达“旧貌换新颜”,在一次次电波观测研究中发光发热,点亮了一个又一个科研创新的光辉足迹。

无论是打造抵御核战的钢铁长城,还是构建国际子午圈的探空利器,110雷达代表着两个时代的交替,烙有不可磨灭的时空印记。这不仅仅是22所的文脉传承与精神记忆,更深深镌刻着中国科技工作者艰苦奋斗、开拓创新、不畏艰难、勇攀高峰的优秀品质。

作为22所地标式的大型观测设备,“大地球”见证了往昔的国际风云变幻,也将继续瞩目着迈入甲子之年的22所向着创新和领军的未来,阔步前行。

【新闻深一度】

上世纪五十年代末,中国在战略上处于最危险的境地。一方面中苏关系破裂,边境重兵云集;另一方面美苏均拥有核武器,中国不但没有核武器,而且根本无从防范。

1963年12月,毛泽东在听取战略武器问题汇报时指示:“原子弹、导弹,无论如何也不会比别人搞得多。同时,我们又是防御战略方针,因此除搞进攻性武器外,还要搞些防御武器。”1964年2月,毛泽东在会见钱学森时专门谈到导弹防御武器研制:“5年不行10年;10年不行15年。总要搞出来的!”他指示,防止核导弹的打击系统并不是只有超级大国才能够掌握的,不管花费多少时间,中国人必须建成自己的防御盾牌,打破帝国主义的核讹诈。

到1967年,随着中国核武器和弹道导弹试验的相继成功,中国正式确立了建立导弹防御系统的计划,即“640工程”。其中的四号(640-4)工程为战略预警系统。110雷达便是640-4工程中最为核心的装备。雷达设计为能在数千公里外及时发现来袭核弹目标,同时测算出目标数量、方向、速度及落点,并将数据及时传递给反导阵地,从而进行拦截摧毁。

早在1958年,110试验雷达便开始初步研制,采用卡塞格伦式天线,天线抛物面口径为25米,由1500余块六角形蜂窝式玻璃钢模块镶嵌而成,是当时世界上最大的玻璃钢夹层结构天线罩,填补了国际空白。这个庞然大物坐落在云南沾益县城外的崇山峻岭中。安装它时,整整炸平了一个山头。驱车进山,从十几公里以外就能看见它傲然屹立于群山之巅。

在当时“大跃进”的狂潮下,雷达建设提出了过高指标,致使实验雷达性能很低。改进后的110模拟试验雷达,在1959年首次收到距离地球38万公里的月球较强回波,取得了观测外空目标的初步成果。

1969年3月,中苏爆发“珍宝岛事件”,苏联军方宣称要用导弹对中国核设施发动先发制人的核打击,中国宣布进入临战状态。在一系列应对核战的反导试验中,110雷达展示了不俗的身手。除了能精确定位主目标外,雷达的“多路接收技术”还可以跟踪同在天线波束内但偏离主目标的其他子目标,如导弹下落进入大气层后,末级火箭的分裂部分,都能被雷达捕获锁定。在当年进行的“反击一号”反弹道导弹试验中,弹体离架仅10秒钟就被110雷达紧紧盯住并持续跟踪,雷达预报落点精确,为火箭、反导试验作出了重要贡献。

110雷达正式装备部队使用的时间是1977年。那时,雷达已能连续跟踪1000多公里以外的卫星。在实际使用中,2000公里以外的非合作外空目标也逃不过它的“火眼金睛”,显示出卓越的性能。110雷达的研制成功,使我国成为美苏之后,第3个能研制这种大型超远程精密跟踪雷达的国家。

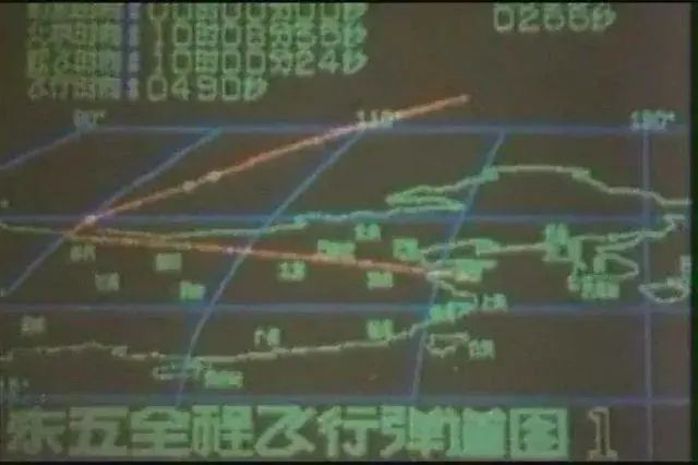

美苏于1972年签订了限制反弹道导弹条约,同年尼克松的北京破冰之旅,打开了中美建交的大门,中国与西方的关系迅速升温,这一时期的国际关系也大大缓和。但110雷达依然坚守在战略防御的岗位上,完成了许多“重量级”监测预报任务:1979年美国天空实验室坠落,110雷达预报的坠落时间及落点与美国公布的数据进行对比,时间仅差4分钟,地点仅差经度2.9°和纬度1.3°;1980年5月,110雷达在两发东风五型洲际导弹全程试验中,分别获得了316秒和396秒的跟踪测量数据,最远跟踪距离达 3000 公里。

110雷达的得意之作,是一次对苏联失控核动力卫星的监测预报。1983年1月12日,雷达基地接上级指示,要求观测并拦截正向地球坠落的苏联1402号核动力卫星。中央紧急电令全国多个拦截阵地,严阵以待防止这枚卫星落入我国人口稠密地区。因苏方不公布卫星的轨道参数,直到第3天雷达才锁定目标。22日,沾益雷达站预测陨落时间为24日4时至8时之间。24日5时,沾益站又报出该星体再入大气层的准确时间为24日6时30分,地点为东经67.9度,北纬1.1度,不会落入中国境内!卫星实际陨落时间比沾益站的预报提前了仅9分钟,位移误差为3400公里。美国北美防空司令部的预报虽比实际时间仅差1分,但位移误差上万公里,比中国的预报范围大了3倍。这些观测成果在国际上引起了强烈反响,并受到了国际舆论的广泛关注。