60年!电波所永远铭记,追光向前

精神永续相传,奋斗生生不息。

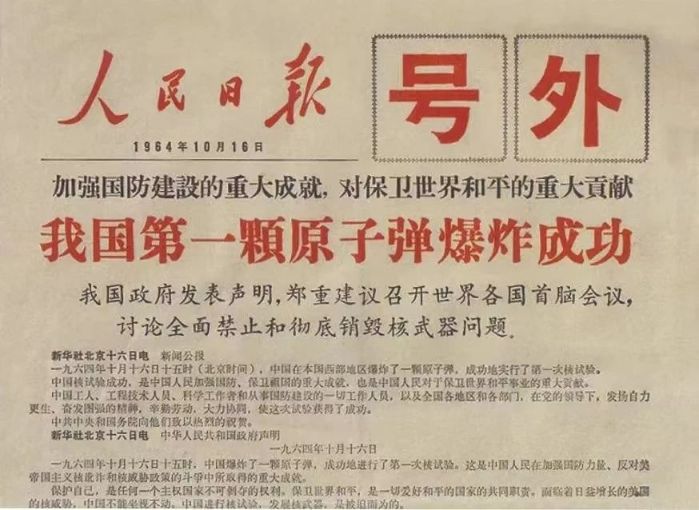

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。

60年前,巨大的蘑菇云腾空而起,“东方巨响”震惊世界。

60年后,22所追寻新中国史册上“两弹一星”精神的足迹从未停步。

中国电波传播研究所(以下简称“电波所”)从1963年就开始参与我国核爆炸通信效应的研究工作。为探索核爆炸产生的大气层效应,了解核爆对电波传播影响的规律和机理,实现电磁脉冲的核爆侦察打下了扎实的试验和理论基础。1977年开始,电波所又承担了“核爆电磁脉冲探测系统”研制任务,对核爆炸产生的电磁脉冲和电离层效应进行监测,掌握电磁脉冲传播规律,为我国国防建设做出了重要贡献。

从1963年至1985年的20多年间,电波所老一辈科研工作者参加了我国全部15次的空中核爆试验观测,参试的人员超过150余人,每次试验工作时间前后约2个月,足迹遍历四大洲、四大洋,全球航程近十万公里。

在这漫长的过程中,队伍换了一茬又一茬,但电波所人对祖国国防事业的执着、忠诚,不怕苦、不怕死,不讲条件、不怕困难的精神,始终没有改变。

付出必有回响。1978年至1986年,电波所获得国家、省部委多项奖励,并获得国家科技进步特等奖。

1967年6月17日,我国成功地进行了第一次低空氢弹爆炸试验。电波所在现场开展观测试验。同志们热情很高,自觉性很强,在荒无人烟的戈壁大漠里与风沙、酷热、严寒、干燥勇敢拼搏。

到了罗布泊试验场后,修工事、调机器,在距爆心27km的黄羊沟设立了电离层观测站,这是整个场区最靠近爆心的有人观测站。考虑到安全问题,修了一个掩体式的半地下室,面积约有25㎡。为了减少爆炸的冲击波压力,从地面向下挖了约1.5m深,放上大圆木当梁,圆木上铺上芦苇后再铺上油毡,最后再盖上半米多厚的土层。

电波所人就在这样的工事中作业了,他们是距离爆心最近的人。他们明白,核爆通信效应观测数据意义非凡,而观测机会一旦错过,就将遗憾终生。他们更清楚,核爆炸释放出的巨大能量,会对自己造成极大损伤甚至死亡,但他们都以国家利益为己任,置生死于度外。在一次近距离观测时,上级出于安全考虑只允许留下两个人。

为了这个“死亡通行证”,参加试验的五位同志争得“面红耳赤”,组长吴启钧毫不犹豫地说:“我已经有孩子了,出了事也没关系,我留下。”廖奎章和段忠玺都说:“需要调试和维护进口设备,我留下最合适!”吴启钧考虑再三后,决定他自己和廖奎章两人留在工事内执行任务。

6月17日上午,大队人马撤离到安全地带,只有廖奎章和吴启钧在机房内。一人守在操作台前,关注着电离层反射电波信号的变化;一人守在收音机前,听指挥部发出的报时信号及监听无线电广播电台信号的变化。

一声惊天巨响!试验场一片狼藉,芦苇搭的油机房顿时着火,地下掩体尘土飞扬,碗口粗的木梁瞬间变形。

万幸的是,数据读取正常,观测试验,取得成功!不幸的是,试验过后,多位参加近场区核试验观测的同志,相继离世。

他们是祖国忠实的科研战士,英灵远去,浩气长存。他们都有一个朴实的名字——中国电波所人!

在当时的国际环境下,这项事业是一项绝密工程。对参试人员而言,“保密”是脑子里绷得最紧的弦。每次执行试验任务的时间、地点和有关情况都不得泄漏,连爱人也不能说。1967年,有位同志刚参加过夏天的核试验,10月份回家办婚事时,收到了两封急电催回,但未讲明什么事,父母、爱人均不明白也不理解,只有他自己心里明白。“婚事、家事哪有国事大”,他毫不犹豫立即返所待命。

参试人员每次都是悄悄地开进这个神秘的罗布泊地区,默默地工作,一声巨响之后,又静静地撤离。对现场看到的一切,只能“看在眼睛里,记在脑子里,想在回忆里,烂在肚子里”。研究工作和论文也极少得以发表或见于报刊,还有一些从事核试验效应探测与研究的人员至今仍然鲜为人知,成了一代无名英雄。

60年前,戈壁滩的一声巨响

如今依然回荡

电波所老一辈科研工作者

风雨兼程志不休

干惊天动地事,做隐姓埋名人

60年后,新一代电波所人

已将“两弹一星”精神融入血脉

致敬先辈,继续前进!