2019年9月初,正是秋高气爽的好日子,我携夫人一起回到了贵州都匀,这个让我魂牵梦萦的地方。

回首四十多年前,就在这片贫瘠的红色土地上,伴随着三线建设的声声口号,在祖国的西南一隅,中国电子工业绽放出083电子工业基地这片花海。

如今,这里也展现出的全新的面貌,原本的厂房成为了制药厂,当年的单位变成了影视基地,子弟学校也换了新颜,变得气派庄严。我难掩兴奋,向周围的人一一指着当年居住过的房间,工作过的地方,难忘这青山绿水的“彩云之城”(都匀在布依族语的意思),难忘和全家挤在小房间里的苦中作乐,难忘近二十年事业奋斗的日日夜夜……

几十年时光飞逝,沧海桑田,有幸与共和国电子工业同心同行,见证着它的波澜壮阔、起伏跌宕,让我抑制不住内心的激动,提笔记录下内心的感受,作为庆祝新中国成立70周年的一份心意和祝福!

内迁贵州电子工业基地,投身“三线建设”

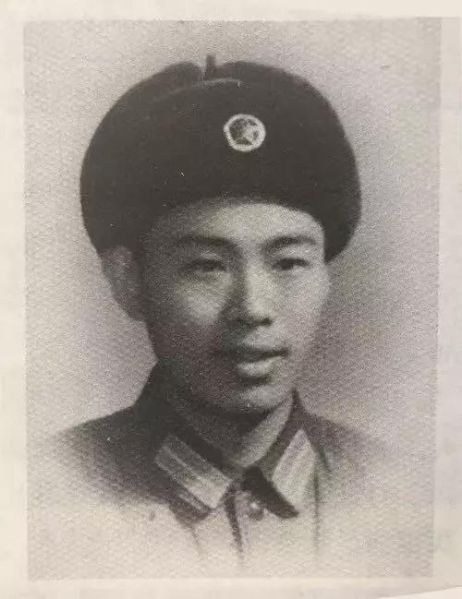

1957大一时的王小谟

我生于战火纷飞、外敌欺压的上世纪30年代,怀着青春梦想走进了新中国,奋斗在“中国人从此站起来了”的新中国。1961年,我大学毕业,被分配到了地处南京的国防部第十研究院第十四研究所,穿上了军装,成为了光荣的中国人民解放军的一员,也幸运地跨入了由聂荣臻元帅亲自领导和指挥的国防科研队伍。不久,根据中央关于建设大三线的指示精神,14所派出一大批科技人员、技术骨干等到贵州主持工作,我作为内迁员工来到了都匀。

身着军装的王小谟

当时运力不发达,需要连续几天几夜乘坐军列,长途跋涉、旅途辛劳,在火车上很累,没有座位,只有盘腿坐在草席铺就的地上几天几夜,没有活动,到达都匀时两腿肿得很粗,有的人甚至不能行走被抬下车厢,但是为了心中的信念,大家都没有喊苦,也没有退缩。

到了贵州以后,遇到了不少生活生产上的困难。这里的住房很紧张,我和同一批次来的青年们以毛竹做骨架,芦苇席子做隔墙,油毛毡做屋顶,在简易的草棚里过着“原始”而艰苦的生活,一到雨天里面漏水外面泥泞不堪。好像受到了三线建设精神的感召,我们那批人自然而然迸发出一种自力更生、艰苦奋斗的精神,为解决了生产和生活用水的难题,我们一起搬运了沉重的铸铁管和水泥电线,铺设了千余米的引水管道,自己运沙子、浇水泥、建马路,人抬肩扛,建设了自己的厂房和宿舍……

那时候的山沟沟没有手机电脑,连电灯电话都是稀罕物件,晚上下班了,一片漆黑,什么都没有,对我们搞研究来说也是个好事,没什么事情可做那就工作吧,也没有上班下班的概念,反正都一样,工作效率反而很高。山沟里条件苦,但生活比较平静,是出成果的时期。

“九溪归一”的剑江河畔,碧玉般的剑江水,沿江两岸莺语流花,青山耸翠。在这个安静寂寞的环境中,在这片青山绿水的怀抱里,我被组织任命为三坐标雷达的总设计师,带领着一批技术骨干开始了长达十数年的三坐标雷达研究。

研制雷达,成就电子工业的“明珠”

20世纪60年代开始,三坐标雷达已经成为当时国际雷达技术研究的前沿领域。14所从上世纪50年代末期,就在苏联专家的帮助下开始三坐标雷达的研制。1960年,随着中苏关系的破裂,苏联撤走了援助专家,苏联专家走时说了一句“就这些材料,看你们能不能弄出名堂来!”

接到任务的那天晚上,我夜不能寐,想着使命多么光荣而艰巨,但又深感到能力不足,不知从何做起。当时的形势也很严峻,我们国家的引导雷达都是仿苏产品,迫切需要研制出我国自己的雷达装备部队,否则,一旦雷达失灵,我们搞雷达的无法向人民交待。当时,我国电子工业水平整体不高,但国家需要我们“赶英超美”,我们的团队憋了一股劲,一定要设计出我国第一部自动化三坐标雷达!为部队着想,为祖国争光就是我们那批中国电子工业人最朴素的想法。

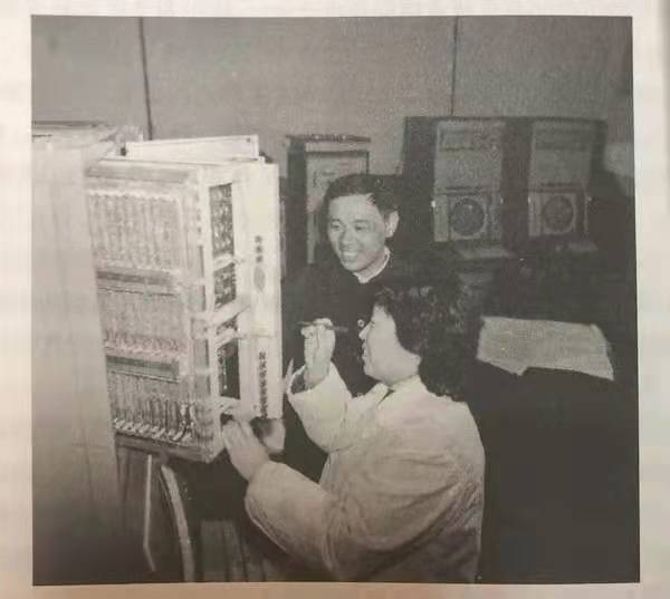

王小谟调试383终端

研制雷达并非一帆风顺,我科研生涯中最大的挫折就是研制383雷达的时候。

在贵州的寂寞山沟里的十年苦干,我国第一部集成化、数字化、自动化的三坐标雷达——383雷达成功问世,各项指标已超过当时美国的同类雷达。1979年,我们在武汉对383雷达样机进行试飞。然而在试飞的时候,雷达时好时坏,好的时候好得不得了,一坏又不行,很不稳定。当时我是总设计师,我指挥人员把每个部分都检查了,但查了又查仍然没发现有什么毛病。这么持续了三个月,真是一点办法没有,那时候说真的是死的心都有了。虽然嘴上说死了算了,但是雷达还是得做。后来我们终于在一次偶然的机会下发现了症结所在,破解了这个难题。

中国电子工业,就是在这样的环境下一步步成长起来的,很多困难都是暂时的,低潮也不会永远都是低潮,总会有高潮的时候。

病床上工作的王小谟

随着社会和技术的发展,我们能克服物质上的困难和贫瘠,但科研生产上横亘着的气候和交通难题,却在无形中扼住了我们继续前进的喉咙。于是,搬迁势在必行。从1986年10月启动合肥新厂建设,到1989年1月顺利搬迁,经过了一系列迂回曲折,跨越了千山万水。期间,我们克服了思想的波动、人才的流失、资金的缺口、基建和科研生产的重压,顽强拼搏,艰苦奋斗,在科研生产大发展同时,高标准完成38所新所建设,为中国电子工业保留了一支宝贵的力量,现在这支力量已经成为了一只昂扬向上“蓝凤凰”。

1992年2月,一纸调令摆到了我的桌上。从合肥到北京,我依依不舍地离开了为之拼搏奋斗20多年的38所,踏上了一个更加广阔的人生舞台,但依旧在电子工业的战线上奋斗。来到北京后,我与电科院结下了不解之缘,带领电科院走上一条成为真正实体的总体院之路,也与预警机结下了不解之缘。

发展预警机事业,造出中国人的“争气机”

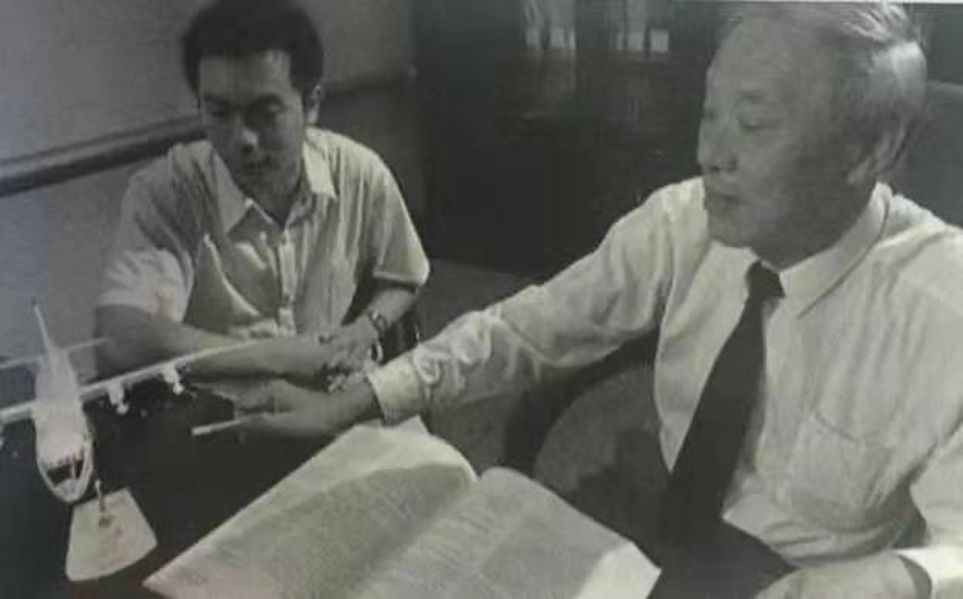

王小谟研究预警机方案

拥有我们自己的预警机,一直是我国雷达科研工作者的梦想。当时,我国雷达界对预警机技术的研究却从未停止。

在海湾战争中,预警机表现抢眼,成为世界关注的焦点。我当时已经搞了半辈子雷达,心里比较清楚,当时我们的研制条件是差一些,但努努力还是有把握的,并非绝不可为。一开始我们打算和以色列进行预警机方面的合作,但因为国际局势,合同被撕毁了。如何继续发展预警机事业?我坚决建议要自己研发。

“我们自己能干!”这句话看似很轻,但是背后的分量很重,这分量来自于中国电子工业深厚的军工技术积淀,来自于国防事业的使命和责任。我想“中国人并不比外国人笨!外国人能做的,我们中国人一定能做到!我们不但要研制出预警机,而且还要研制出世界领先的预警机!”

有人说,预警机能做的事情大概相当于“晚上用肉眼看见20公里外有人划了根火柴”。对远距离微小目标的判断决定了预警机研制的复杂性,当时许多争论和质疑不绝于耳,很多人认为我们是“赌博”和“冒险”。不是没有波折也不是没有荆棘,只是每遇及此,当年许下的承诺就在每个团队成员的耳边,一遍遍地不断回响,如同集结号一般,让人燃起更加顽强的斗志。

邓小平接见王小谟

数年中,国家对我们团队在各方面给予了支持和关怀,我们突破了预警雷达研制最为关键的“两高一低”技术,突破100余项关键技术,累计获得重大专利近30项,国产预警机创造了世界预警机发展史上的9个第一,成为世界上看得最远、功能最多、系统集成最复杂的机载信息化武器装备之一。我们在预警机的事业上不断掌握了主动权。

王小谟获得2012年度国家最高科学技术奖

栉风沐雨的往昔岁月中留下了一生的坚守,也见证了事业的壮阔,更欣慰于未来后继有人。如今我已至耄耋之年,我这辈子也没有什么遗憾的了,做了自己想做的事,去了自己想去的地方,国家也给了我足够多的荣誉,我很知足。

当今世界,科技创新是推动社会变革和发展的重要原动力。成长于这个时代,奉献于这个时代,我感到非常幸运。我一生从事雷达技术工作,在老一辈雷达专家研究的基础上,我和我的团队经过不懈努力,攻克了多个技术难关,研制出多种型号的雷达;在预警机研制过程中,我们始终坚持“自力更生、协同作战、顽强拼搏、创新图强”的预警机精神,研制出世界上最先进的预警机。

一路走来,与中国电子工业一路风雨兼程同心同行,拥抱着春华秋实的峥嵘岁月,我深深地感觉到,自己很幸运!

2019年9月初,正是秋高气爽的好日子,我携夫人一起回到了贵州都匀,这个让我魂牵梦萦的地方。