金秋时节,稻浪翻滚。又到秋分日,第八个“中国农民丰收节”如约而至。科技助农绘就丰收新画卷,中国电科发挥信息技术优势,不断提升农作物生产管理水平,让“中国饭碗”端得更稳、更牢。

科技护航秋粮田间管护

“茎秆粗壮,籽粒饱满,收成稳了。”眼下,全国秋粮自南向北全面开镰。大到万亩粮田、小到单株秧苗,中国电科研发的多光谱植被监测仪,都能实时、长期监测其生长状态。这款产品融合可见光与多光谱成像技术,1小时智能“体检”上万亩农林,一旦监测到植被生长指数低于阈值,就通过管理平台发布预警,提醒管理人员及时采取处置措施,让病虫害、水肥管理、倒伏等作业处理更及时精准。

在河南兰考县玉米田里,27所、新防务公司自主研发的物候自动观测仪如同“作物医生”,通过叶面积指数、植被指数、植株高度、冠层温度等20余项数据实时监测作物健康状况。当系统捕捉到叶片荧光值异常时,可提前48小时预警干旱或病虫害风险。近两年,设备已布设在全国300个物候自动观测站,覆盖主要粮食产区,有效补充目前全国农业气象自动监测网络。

在河南新乡中原农谷一处高标准农田示范区,农业气象服务人员通过土壤墒情图谱实时调整并发布灌溉决策建议。这种精准气象监测、水肥调控有效保障河南小麦亩产连续四年稳定在800斤以上。目前,全国已建成300个百米级区域土壤水分观测站和3026个单点分层土壤水分观测站,形成覆盖不同作物耕层的地块级土壤墒情监测体系。

以前,虫情监测依赖人工巡查与经验判断,存在耗时费力、数据滞后、测报精准度不足等问题。如今,在山东东营国家级农高区,网络通信研究院参与研制的我国首个“多频段全极化高分辨昆虫监测雷达”,正用它的“火眼金睛”和“智慧头脑”,实时监测生成虫情三维动态图谱,为农业害虫空中迁飞规律、种群结构特征等提供关键数据支撑。在海南,电科太极国海信通研发的智能虫情监测仪,融合人工智能视觉识别等技术,从诱虫到图像采集实现“7×24小时”无人值守,毫秒级完成虫种识别与计数。研发的农业四情智测仪,集苗情监测、墒情感知、虫情测报、环境监测等功能于一体,搭载新型诱集光源与风吸式杀虫技术,可精准诱虫、自动杀虫。

数智赋能秋粮仓储管理

粮食是会呼吸的,一呼一吸之间都是粮情数据。

中国电科研发的毫米波体积成像雷达通过近百万数量点云对粮仓进行全方位扫描,不仅能准确测量仓内存粮的高度、体积等数据,还能实时展示仓内存粮3D形貌,方便生产部门安排上下游生产计划,助力粮仓高效盘点管理。由于粮食自身微生物作用,粮库内容易产生磷化氢气体、腐蚀铜气体,中国电科研发的防熏蒸相机能够对粮库内机械通风作业、环流熏蒸作业实时监测。设备能很好地适用环境,清晰还原画面真实颜色,解决无法看清粮食颜色和蛾虫变化情况的问题。

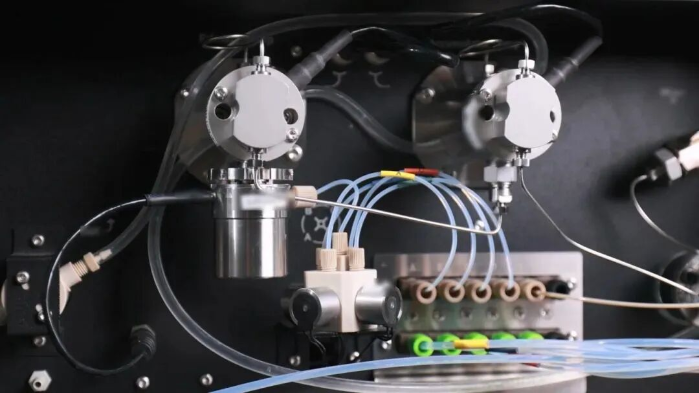

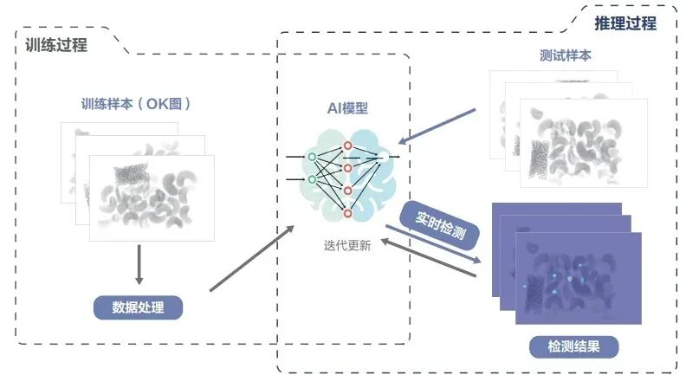

粮食收割后,如何利用科技的手段快速检测出入口食物的安全性?“设备可以快速、准确地检测被测化合物的含量和纯度,辅助进行分析方法开发。”技术专家表示,中国电科研发超高效液相色谱仪,通过高性能、高效率物质分离和分析技术,快速检测粮食中的黄曲霉毒素及农残等。研发的智能缺陷检测系统采用X光透视成像技术,搭载全新一代Raytina图像增强引擎和深度学习算法,可对食品内部进行高清成像,无论是食品本身异物问题,还是食品内部破损或缺失,都能高效检出。

科技密码让丰收成色更足

瓜果飘香,鱼获满仓,丰收的喜悦笑容次第绽放。

“以前靠天吃饭,现在手机就是‘新农具’。”砀山果农李大叔展示着手机App,通过平台不仅能了解土壤墒情、病虫害预警,还能直接对接销售渠道。从安徽砀山梨产业互联网平台到海口市琼山区现代农业产业园,再到陕西绥德县乡村振兴示范区……电科太极建设的安徽砀山梨产业互联网平台,不仅为农户提供精准的种植指导,智能灌溉系统和水肥一体化管理,有效提升酥梨品质,还能进行低温防霜冻预警和病虫害智能防控。同时,利用吸引产业主体入驻、发展“砀山好梨”电商平台、创新供应链金融服务等,拓展营销渠道,实现全产业链数字化改造升级。

在河北魏县,搭建的“云上梨园”智慧管理系统,创新采用产业联合运营模式,为当地鸭梨产业提供全方位的数字化解决方案。在陕西绥德县,深度参与郝家桥村数字农业建设,通过农副产品深加工等系列项目,打造数字乡村示范区,推动当地农业产业链标准化、规模化发展。在新疆阿克苏,携手当地农业龙头企业开展阿克苏果业智慧化管理,搭建新零售平台,创新农产品营销模式,提升品牌价值和产品竞争力。在青海达日县,承建智慧牧业基地信息化项目,通过牦牛育种溯源和牧场智能安防管理,构建数字化养殖体系,对供应链服务和营销体系升级改造。

一艘艘活鲜运输船陆续进港,船上渔民通过人工接龙方式,将鲜活的海鲜运送上岸,然后按大小进行分拣、装筐、过秤。为提升渔业生产作业与监管服务智能化水平,电科太极国海信通研发智能电子船牌系统,集成北斗卫星定位、公网通信模块,相当于为每艘渔船配“数字身份证”,可实时监控渔船位置和航迹,推动渔业监管从“人防”向“技防”升级。